Ein Beitrag von

Brian Gibson

Technische Universität Berlin

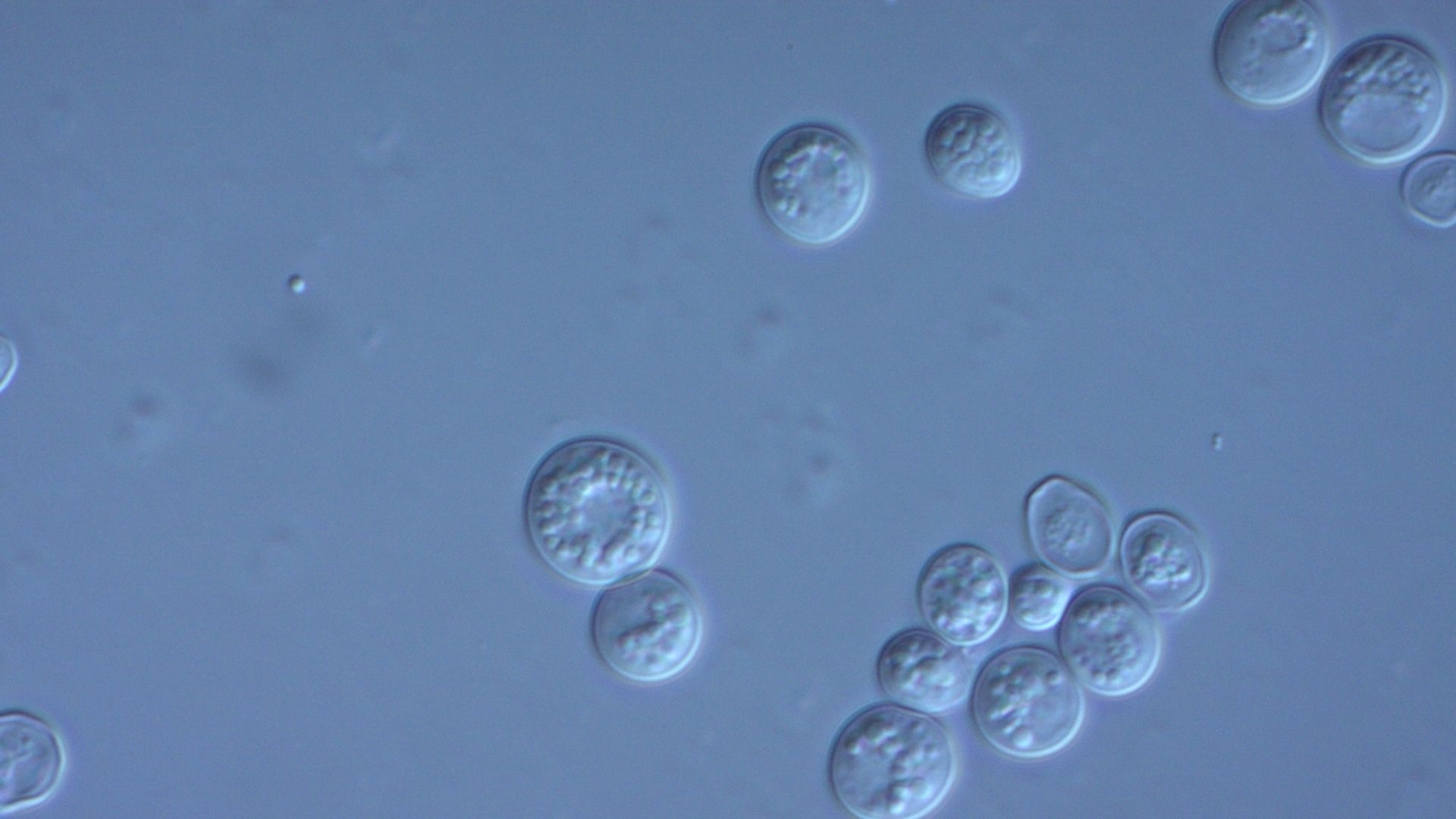

Kontaminationen mit diastatisch aktiven Hefen sind in den letzten Jahren angestiegen, Hand in Hand mit der wachsenden Beliebtheit von Bieren wie Pale Ales und IPAs. Eine Nachgärung im Gebinde führt oft "nur" zu höherem Alkoholgehalt, Fehlaromen oder Gushing, im Extremfall aber zu Bombagen von Behältern aufgrund von CO2-Bildung. Dr. Nerve Zhou von der Botswana International University of Science and Technology und Prof. Brian Gibson von der Technischen Universität Berlin sind zusammen mit anderen Forschern der globalen Population diastatisch aktiver Hefen auf der Spur.

Veröffentlicht am 06/02/2025

Ein Beitrag von

Brian Gibson

Technische Universität Berlin

Malzersatzstoff

Ein Beitrag von Christian Schubert

Mehr erfahren

KI und Hopfentrocknung

Ein Beitrag von Mariana Barreto Carvalhal Pinto

Mehr erfahren

Nachhaltigkeit

Ein Beitrag von Christof Ermert

Mehr erfahren

Purification

Ein Beitrag von Dr. Jürgen Hofmann

Mehr erfahren